伊勢型紙とは三重県の鈴鹿市白子、寺家地方を主な産地とする国の伝統工芸品です。

江戸時代に行われた参勤交代では、江戸に集まる各藩の武士たちが他所の藩と区別をするため各藩の「定め柄」を決め、裃(かみしも)に文様を染めました。

その小紋はどんどん細かくなっていき、型紙を彫る職人と染める職人の共同で、伊勢型紙は発展したといわれています。

裃とは、江戸時代に入ってから武士の正装とされた和服の一種で現代の制服やスーツのような扱いでした。

柿渋紙の製造方法

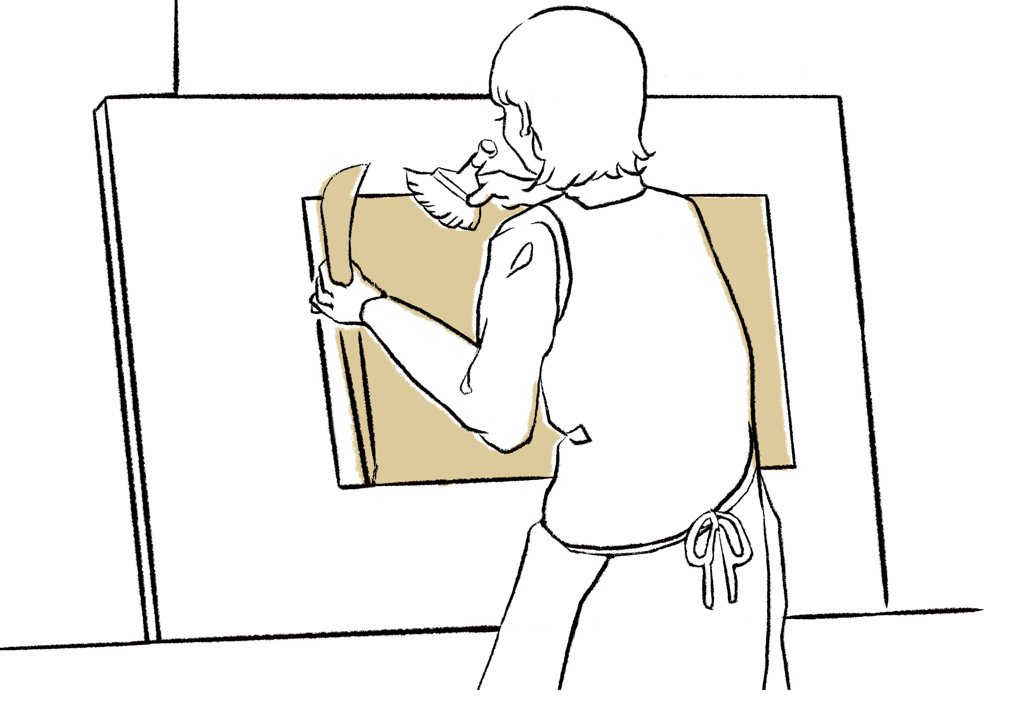

紙つけ

200枚から500枚の和紙を重ねて裁断し(法造り)3枚を一組にした和紙を厚みやムラができないよう和紙の目に従って縦、横、縦とベニヤ板に柿渋で60枚ほど張り合わせます。

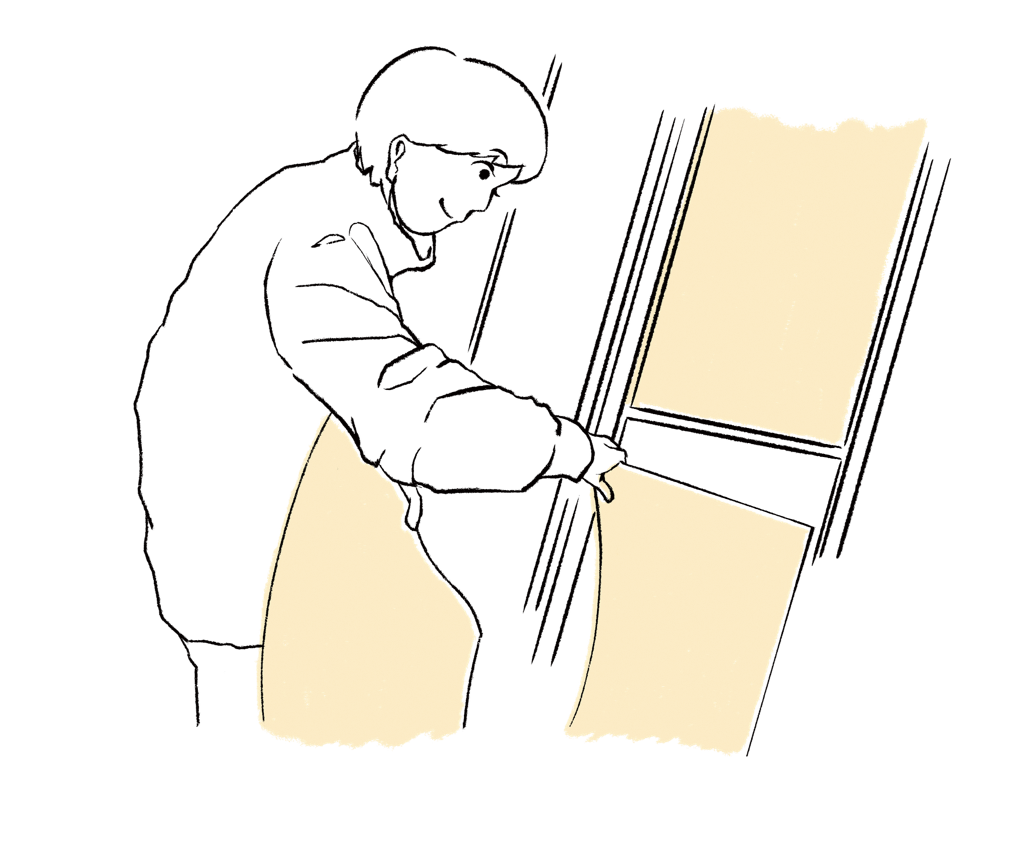

乾燥

紙張り板ごと天日に干します。乾燥後、紙を板から剥がし天日干し中には雨に当たらないようにします。

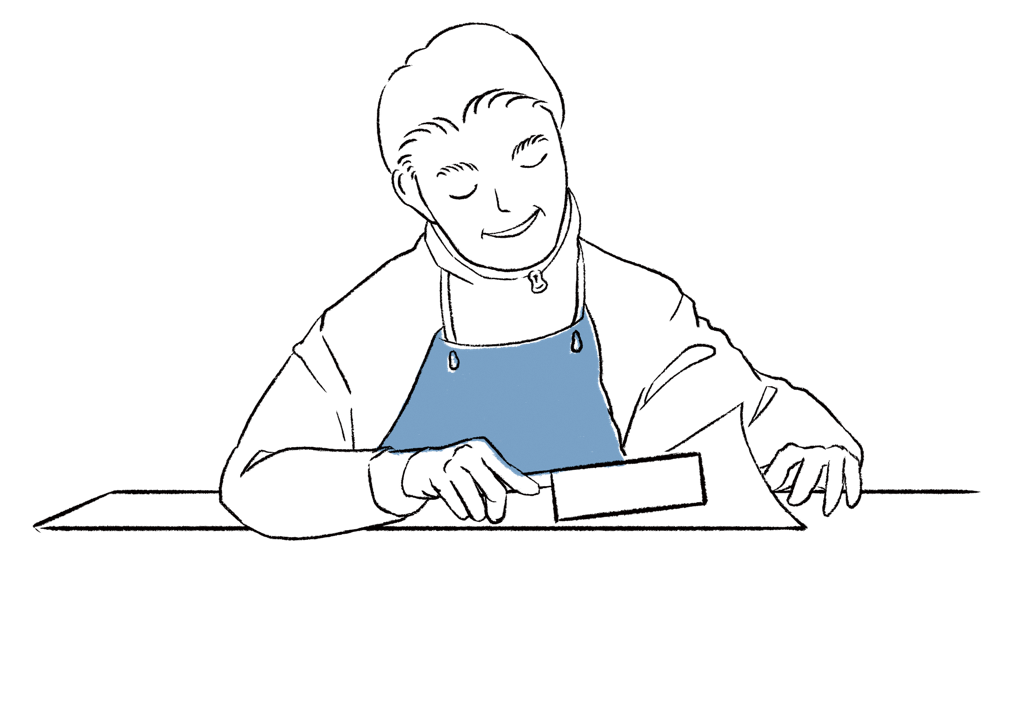

紙選り(かみより)

紙に混入したゴミを包丁を使って取り除きます。

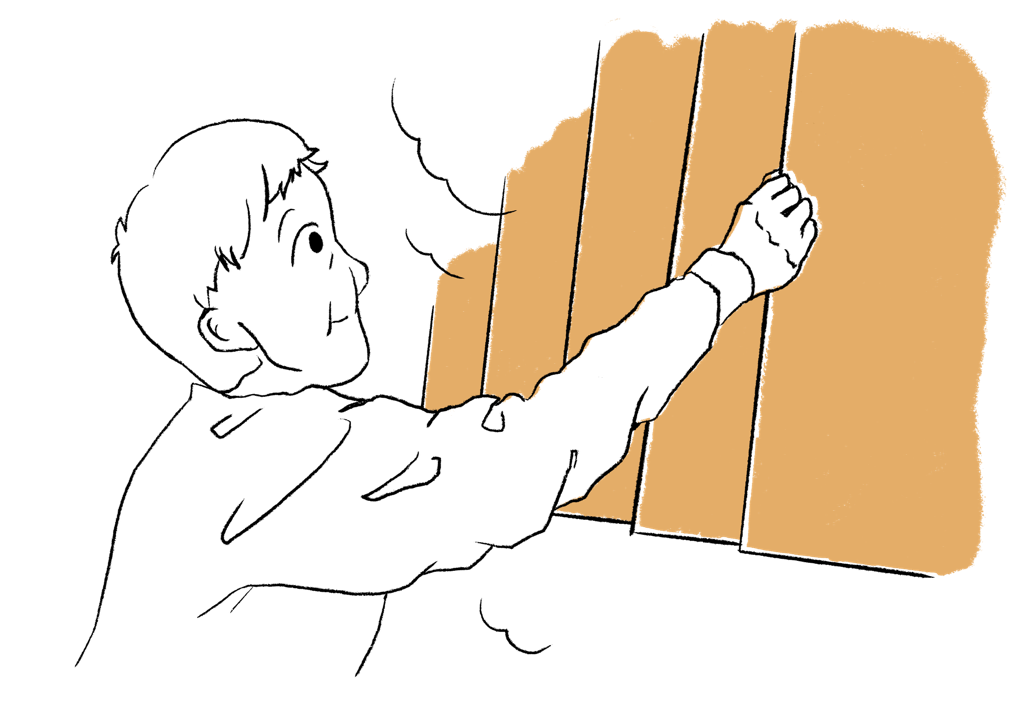

室枯らし(むろがらし)

乾燥した紙を燻煙室へ入れ約一週間いぶし続けると、焦茶色の型地紙となり、もう一度柿渋に浸し、天日乾燥→室干し→表面の点検という工程を経て型地紙となります。

伊勢型紙の文様を彫るための和紙を、「型地紙」または「地紙」といい、模様の種類や彫りの技法に応じて、柿渋で貼り重ねる和紙の厚みや枚数を変えます。渋加工を施し天日乾燥させたものを「生紙」といい、さらに室(むろ)の中でおが屑を燻して渋を枯らした後、歪みのない安定した柿渋紙ができあがります。

※柿渋とは渋柿の未熟な果実から搾り取った汁液を発酵・熟成させて得られる抽出液です。赤褐色の半透明な液体で、防腐剤として木・麻・紙などに塗ります。

文・挿絵 2023年度卒業 イラストレーションデザインコース30期生 小倉百恵